Tipps für die Praxis

Impressum: Verantwortlich im Sinne des §5 TMG ist Dr. Erik Wischnewski.

Diese Website verwendet selbst keine Cookies. Durch Nutzung der Website akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung.

Scheinerblende

Zur besseren Fokussierung (Scharfeinstellung) ist die Verwendung

einer Scheinerblende (Hartmannblende) sehr nützlich. Man nehme 4

mm Sperrholz und säge eine runde Scheiben aus, die ca. 20 mm mehr

Durchmesser als die Taukappe besitzt. Nun sägt man 2 oder 3 Löcher

mit etwa 30-35% des Objektivdurchmesser hinein und zwar so, dass

sie möglichst weit auseinander liegen, aber noch innerhalb der zentrale

Objektivfläche (man beachte, dass der Tubus größer ist). Für meinen

15 cm Refraktor habe ich mich für 3 Löcher zu je 5 cm entschieden,

wobei es überhaupt nicht auf den mm-genauen Durchmesser und nicht

einmal auf die genaue Lage oder kreisrunde Form ankommt. Im exakt

fokussiertem Fall erhält man trotz der drei Öffnungen ein einziges

Beugungsscheibchen, im defokussierten Fall aber drei Beugungs-

scheibchen, die um so weiter auseinander liegen, je stärker die

Abweichung vom exakten Fokus ist. Da die effektive Objektivfläche in

meinem Fall nur noch 33 % beträgt, muss ich 1.2 mag Helligkeitsverlust

in Kauf nehmen – aber nur bei der Fokussierung, denn bei der Photo-

graphie selbst wird die Scheinerblende ja zuvor wieder entfernt. Im

Deep-Sky-Bereich hat man häufig Objekte, die ohnehin schon an der

visuellen Helligkeitsgrenze liegen (oder darunter) – da nützt einem die

Scheinerblende natürlich nichts. Ansonsten ist sie sehr hilfreich. Da die

2–3 Öffnungen so weit wie möglich außen am Rand der Objektivfläche

liegen, hat man nach wie das volle Auflösungsvermögen (theoretisch).

Taukappenheizung mit Wollmütze

Zur Bekämpfung der Betauung der Fernrohroptiken gibt es Heizungen

und viele weitere Ideen. Eine Idee der besonderen Art ist der

Überzieher aus Wolle, nicht nur für das Objektiv, sondern auch für den

Sucher und die Okulare. Das Foto zeigt die Wollmütze für meinen

Refraktor TS 152/1200. Deutlich erkennbar ist das Loch für den Stecker

der Taukappenheizung.

Astronomical Bulletin Wischnewski Nr. 10

Bahtinovmaske

Noch besser als eine Scheiner- oder Hartmannblende lässt sich mit der

Bahtinovmaske fokussieren. Der Handel hält zahlreiche Varianten und

Größen bereit. Aber auch hier lässt sich aus Karton und einem stabilen

Papprahmen eine preiswerte Lösung selbst bauen.

Astronomische Beobachtungen

Bekannt ist, dass die Sonne nur in Projektion oder mit einem Objek-

tivfilter, niemals aber ausschließlich mit einem Okularfilter beobachtet

werden soll. Deshalb kaufen viele die Sonnenschutzfolie von Baader,

wissen aber nun nicht, wie sie diese am Besten zu einem kompletten

Sonnenfilter weiterverarbeiten sollen. Eine Idee ist, sich für wenige

Euros einen zweiten Objektivdeckel zu beschaffen und in diesem eine

zentrale Öffnung zur Aufnahme der Folie zu schneiden. Leider aber

sind diese nur schwer erhältlich und so habe ich nach monatelangem

Warten nun zum Eigenbau gegriffen. Man nehme 4 mm Sperrholz und

säge 2 runde Scheiben aus, die ca. 20 mm mehr Durchmesser als die

Taukappe besitzen. Nun habe ich jeweils zentral ein Loch von 15 cm

entsprechend der Öffnung meines Refraktors hineingesägt. Nun habe

ich die Taukappe auf eine der Scheiben gestellt und vier keine Recht-

eckleisten (10 mm * 10 mm * 60 mm) außen auf die Holzscheibe

geklebt, angelehnt an die Taukappe. Danach schneide man aus dem

Folienblatt eine etwa kreisförmige Fläche von 18 cm Durchmesser aus

und lege diese zentral auf die andere Holzscheibe. Nun wird Holzkleber

(Ponal) vorsichtig um die Folie auf dem Rand der Holzscheibe verteilt

(punktuell und dünn genügt). Die erste Holzscheibe wird nun mit den

›Füßen‹ nach oben darauf gelegt und mit 2-4 kleinen Schraubzwingen

fixiert und gepresst.

Barlowlinse

Vielfach wird eine Barlowlinse mit der Bezeichnung 2fach-Barlowlinse

angegeben. Dies ist jedoch nicht wörtlich zu nehmen. Der tatsächliche

Verstärkungsfaktor ist von der Bauweise des Okulars u.a. Faktoren

abhängig. So konnte ich bei meinen Okularen bzw. Kameragehäuse

folgende Faktoren am Refraktor TS 152/1200 messen:

Baader Genuine Ortho

f = 5 mm

2.28 fach

Vixen LV

f = 7 mm

3.18 fach

TS SuperPlössl

f = 9 mm

2.02 fach

TS Plössl

f = 15 mm

2.01 fach

Celestron OMNI

f = 25 mm

2.06 fach

Celestron OMNI

f = 40 mm

2.32 fach

Canon EOS 300D Gehäuse

2.68 fach

Neben dem deutlich höheren Faktor bei den 5 mm und 40 mm

Okularen sind vor allem die hohen Faktoren beim 7 mm Okular und bei

Fokalaufnahmen mit dem Gehäuse der Canon EOS 300D auffällig.

Filter

Ich besitze mehr oder weniger ein Standardset von Filtern der Fa.

Baader. Diese lassen sich kombinieren, wodurch neue interessante

Filterungen entstehen. UBV-Photometrie lässt sich mit folgenden Filter

gut realisieren:

U = Venusfilter (UG 11)

B = BG 25

V = VG 6 + GG 495

Die Kombination RG 610 und UV/IR-Sperrfilter ergibt einen sehr

breitbandigen Hα-Passfilter (HWB = 100 nm), der für einige Gasnebel

interessant sein dürfte.

Gesichtsfeld

Die Formel [scheinbares Gesichtsfeld = wahres Gesichtsfeld * Ver-

größerung] ist nur eine Näherung. Genau genommen müsste der

Durchmesser der Feldblende, der Tangens und die genaue Linsenoptik

berücksichtigt werden. So gibt es Weitwinkelokulare mit starker

Verzeichnung, die außen also eine größere Brennweite haben als in der

Mitte, wodurch ein größeres Blickfeld ›vortäuscht‹ wird. Die nach-

folgende Tabelle zeigt wieder meine Messwerte am TS 152/1200, wobei

die erste Angabe das wahre Gesichtsfeld ist und die zweite Angabe der

Effektivwert, wenn man die o.g. einfache Formel benutzt.

Baader Genuine Ortho

f = 5 mm

43°

46.4°

Vixen LV

f = 7 mm

45°

42.9°

TS SuperPlössl

f = 9 mm

52°

50.7°

TS Plössl

f = 15 mm

50°

41.1°

Celestron OMNI

f = 25 mm

52°

46.5°

Celestron OMNI

f = 40 mm

43°

39.5°

Okulartest

Als ich 2004 meinen 6”-Refraktor gekauft hatte testete ich einige

Okulare, die in dieselbe Preisklasse (günstig, aber nicht billig) passten.

Getestet wurden: Kasai Ortho 7 mm, Baader Genuine 5 mm + 7 mm,

Baader Endiascopie 7.5 mm, Vixen LV 7 mm, TeleskopService 9 mm +

15 mm, Celestron Omni 25 mm + 40 mm.

Astronomical Bulletin Wischnewski Nr. 9

Diese Website verwendet keine Cookies.

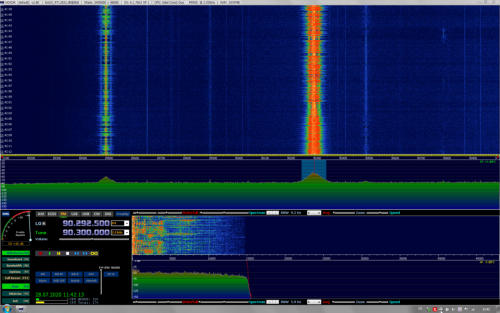

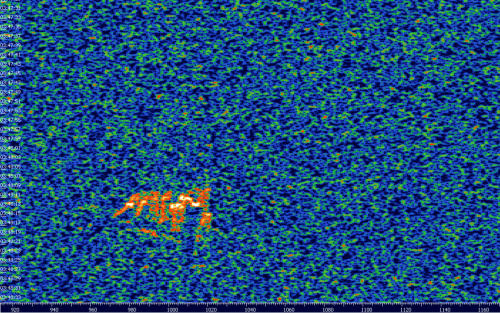

Einstellungen von HDSDR v2.80 zur Radar-Überwachung und Dokumentation von Meteoren

F8 | Für den SDR-Empfänger sind Tuner AGC auszuschalten und der R820T Tuner Gain auf maximalen Wert (49.6 dB) einzustellen.

USB | Wir benutzen das obere Frequenzband (Upper Side Band).

Tune | Die Frequenz stellen wir bei GRAVES auf 143049020 Hz und bei BRAMS auf 49968700 Hz ein.

LO[A] | Die lokale Hilfsfrequenz (local oscillator) stellen wir jeweils 2000 Hz niedriger ein.

Die Software HDSDR zeigt standardmäßig die Bereiche RF und AF, bei beiden jeweils einen Wasserfall und ein Spektrum. Für die Überwachung

und Dokumentation von Meteoren eignet sich vor allem der AF-Wasserfall, den ich alle 60 Sekunden als Screenshot abspeichere. Um dies optimal

durchzuführen, gehe ich wie folgt vor:

Strg+S | Standardmäßig sieht der Bildschirmaufbau wie folgt aus: oben RF und unten AF, innerhalb derer der Wasserfall oben und das Spektrum

darunter angezeigt wird. Da nur der untere Bereich ausgeblendet werden kann, tauschen wir RF und AF. Nun steht AF oben.

Rechte Maus | Um den das AF-Spektrums auszublenden, gehen wir mit der Maus auf die Frequenzskala des Wasserfalls und ziehen diese mit

gedrückter rechter Maustaste ganz nach unten.

W | Diese Einstellung beeinflusst die Geschwindigkeit der vertikalen Zeitachse. Ich stelle hier einen Wert zwischen 5 und 10 (kHz) ein.

F7+E | In den Optionen für ›Recording Settings‹ geben wir (nur) den Speicherort für die Screenshots einmal an.

Strg+Umschalt+X | Hier stellen wir die Zeit für die periodische Speicherung eines Screenshots ein. Ich gebe für einen Minutentakt 60 (Sek.) ein,

womit der Prozess auch gleichzeitig gestartet wird.

RBW | Die Auflösung der Bandbreite (resolution band width) setze ich auf 0.7–1.5 Hz.

AF Zoom | Den Zoom stellen wir so ein, dass ein Frequenzbereich von 400 Hz bei GRAVES und 250 Hz bei BRAMS angezeigt wird. Abhängig vom

Frequenzversatz des SDR-Empfängers muss die Skala mit gedrückter linker Maustaste verschoben werden; bei mir muss für GRAVES 1000 Hz und

für BRAMS 1340 Hz in der Mitte stehen.

AF Speed | Die Geschwindigkeit stelle ich so ein, dass jetzt etwa 60 Sekunden angezeigt werden.

AF Helligkeit | Den Schieber für Helligkeit setze ich auf ca. 30 %, so dass gerade eben einige rote Punkte erscheinen. Damit habe ich die

höchstmögliche Empfindlichkeit eingestellt, ohne vom Rauschen allzusehr ›erdrückt‹ zu werden.

AF Kontrast | Den Schieber für Kontrast setze ich auf ca. 60 %.

Umschalt+C | Als nächstes blenden wir den nunmehr unteren RF-Teil aus.

F11 | Nun wird der gesamte Bildschirm für den AF-Wasserfall verwendet. Dadurch werden nochmals 2–3 Sekunden mehr angezeigt, so dass sich

die Screenshots ein wenig überlappen.

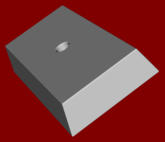

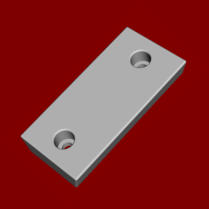

GP-Prismenschiene aus dem 3D-Drucker

Für schwere Fernrohre bedarf es Prismenschienen

aus Metall, für leichtere Teile, wie ich sie für meine

Antennen in der Radioastronomie benutze, genügt

eine selbstgedruckte Schiene. Ich verwende PLA+

von Filamentworld und drucke die Füllung mit 25 %;

das genügt bereits für eine gute Stabilität.

Hier stelle ich meine STL-Dateien zur Verfügung.

Wer das Design ändern möchte, findet zusätzlich die

Dateien für FreeCAD.

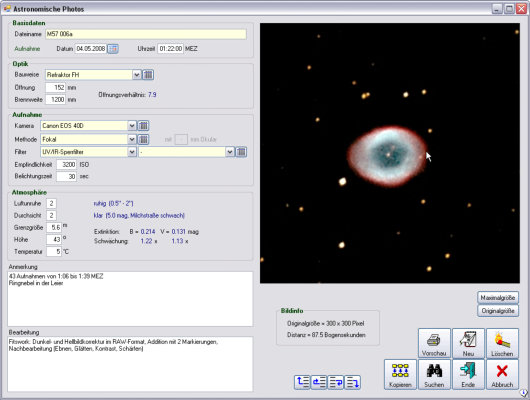

SkyPicture

Ein selbstgeschriebenes Programm dient der Verwaltung meiner astro-

nomischen Photos.

Polarisationskamera

Um die Polarisationsbilder der Alkeria Celera One CO5S-MP polarime-

trieren zu können, müssen die vier Winkel aus dem 16 Bit TIFF-Bild

extrahiert. Der notwendige Programmkern einschließlich der beiden

benötigten DLL-Dateien kann hier heruntergeladen werden.

Credit: Ing. Francesco de Gioia, PhD, Alkeria Srl, Italy